3D空間計測/3D設計の流れ

これまでの建設生産プロセスは2次元図面をベースに行われてきましたが、BIM/CIM i-Constructionでは2次元図面に加えて3次元モデルの作成が基本になります。

弊社では、3次元CADの導入やUAV空間計測などによって、橋梁設計及び景観検討を行いましたので、その流れをご紹介させて頂きます。

撮影(UAV)

撮影前の十分な現地踏査によって、危険箇所や離発着場所など確認し、飛行計画の策定、所要の手続きを経て空撮を実施します。

- 【UAVで撮影した画像】 既定の重複度に応じ、飛行しながら複数の画像を撮影します。

- 【撮影風景】安全のため二人以上の人員を配置します。

画像解析/点群抽出

SfM(Structure from Motion)により画像から特徴点を標定し、点群を抽出します。点群には位置情報の他、色彩情報も含まれており、現況の把握が可能になります。

- 【画像標定・解析】複数の画像から視差を計算し特徴点を抽出、3次元形状を復元します。

- 【抽出した点群】色と座標情報を持った点の集まりが「点群」です。

3D地形モデル

点群データを利用することで、3D地形モデルを作成します。オルソ画像や点群データを3D地形データに合成することで、現況の地形・地物を再現します。

- 【3D地形データ作成】点群から「TINサーフェス」と呼ばれる、小さな3角形で構成された面データを作成します。

- 【3D景観データ作成】3次元地形データ、オルソ画像、点群データ等を組み合わせて作ります。

3D設計モデリング

複数の概略モデルを作成し、あらかじめ想定した位置に橋梁モデルを配置して、橋梁形式の適合性を検証します。

- 【架橋位置検討】3次元空間内で、いろいろなパターンを簡単にシミュレーションできます。

- 【橋梁案(1)】

- 【橋梁案(2)】

- 【橋梁案(3)】

- 【橋梁データ】橋の3次元データ。

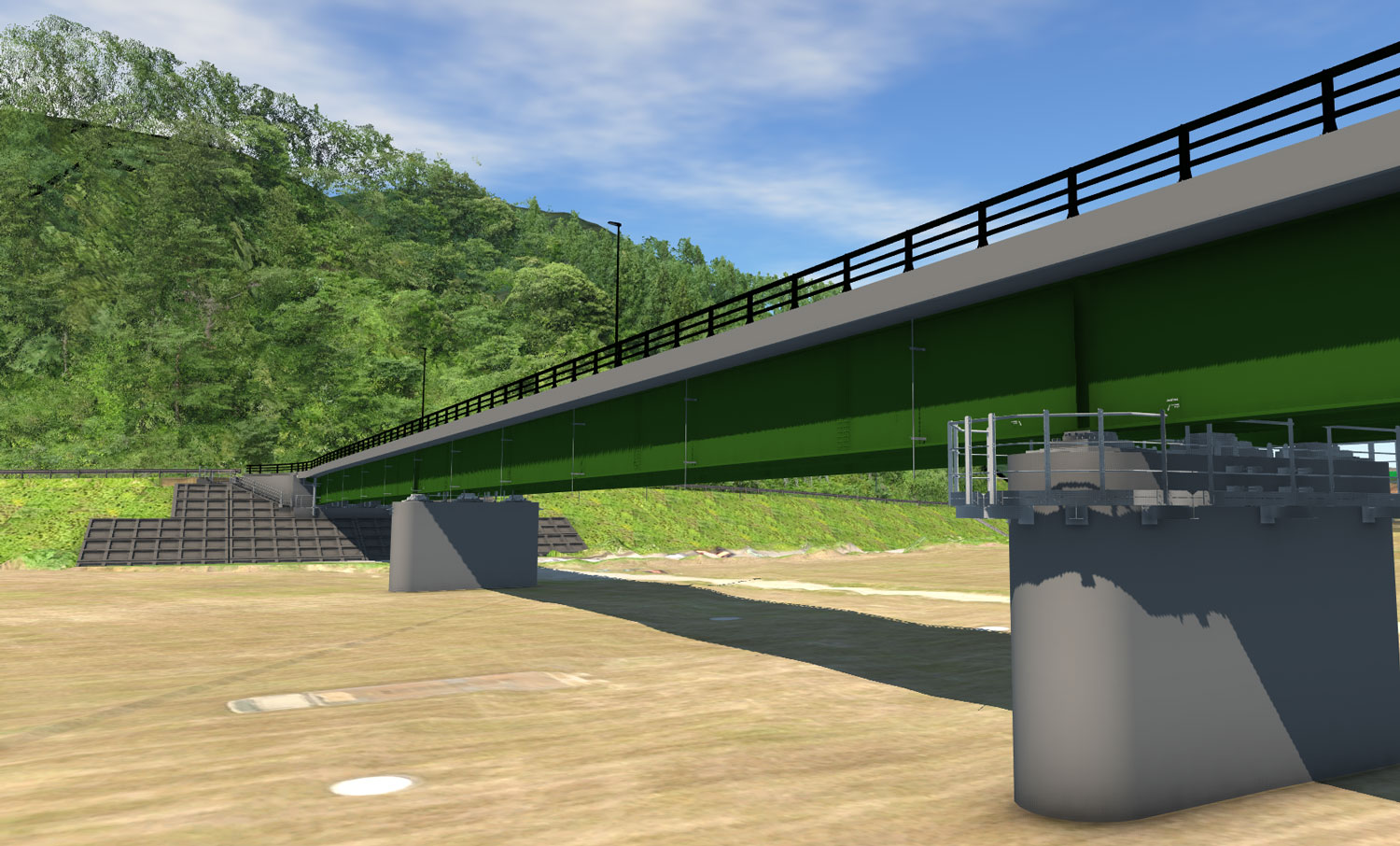

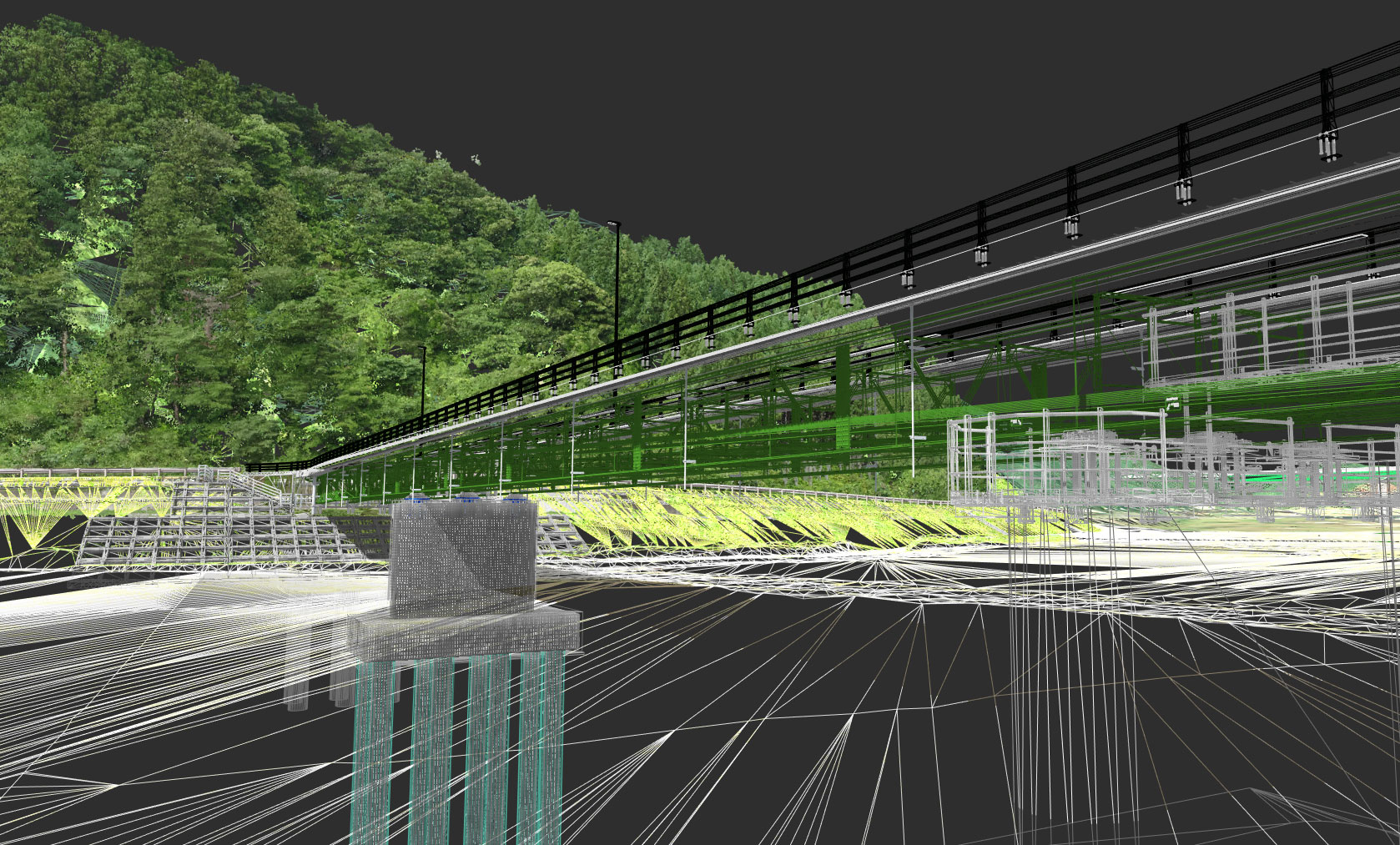

※画像中心のスライダを左右にドラッグすると、同じアングルでワイヤーフレーム表示を切り替えできます。

架橋位置検討

橋梁形式の適合性とあわせて、視点場を移動しながら景観を総合的に検討します。

- 【景観シミュレーション】

このように、コンセプトを3次元モデルで可視化することによって、地域住民の理解や関係者間の意思疎通を高め、設計の効率化を図ることが出来ます。

構造物の概略モデルは、全体の構造や空間位置を把握するために利用出来ます。

逆に、材料・部材の仕様・性能などの属性を盛り込み忠実に作りこんだ構造モデルは、詳細構造の可視化とともに、構造解析、部材の干渉チェックや数量計算等に利用できます。

3次元の地形モデルは、任意の位置に線を引くだけでそこの縦横断図が抽出できます。計画モデルを重ねれば、土量算出も可能になります。